1. 生物質秸稈捆料減容化處理的核心目標是什么?

核心目標是通過物理破碎壓塊成型方法,實現秸稈捆料體積縮小與密度增加,為后續能源化利用奠定基礎,提升秸稈儲運效率與能源利用價值。

2. 生物質秸稈捆料減容化處理的關鍵生物質預處理技術路徑是什么?

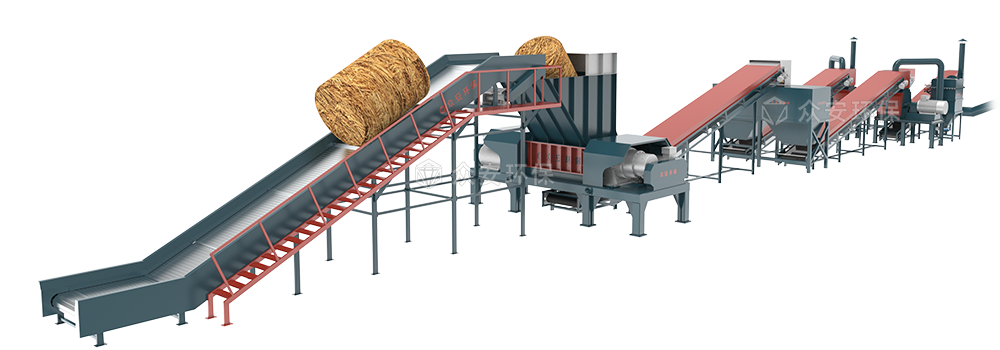

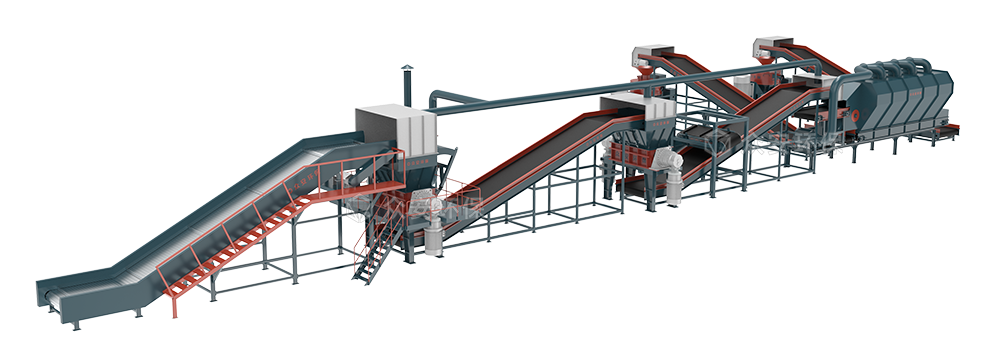

關鍵技術路徑為秸稈撕碎壓縮技術,具體流程如下:

第一步:采用生物質秸稈撕碎機將秸稈剪切破碎,破碎后物料尺寸控制在 50~100mm;

智能控制生物質撕碎機

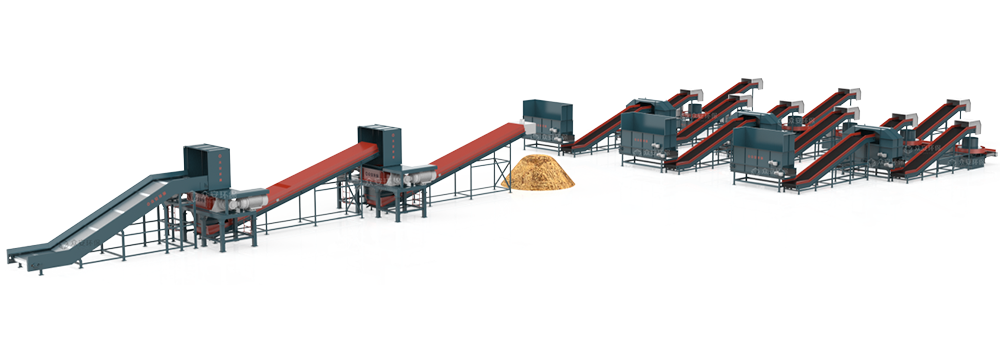

第二步:通過生物質粉碎機進一步粉碎,使物料細度≤5mm(米段狀);

生物質粉碎機

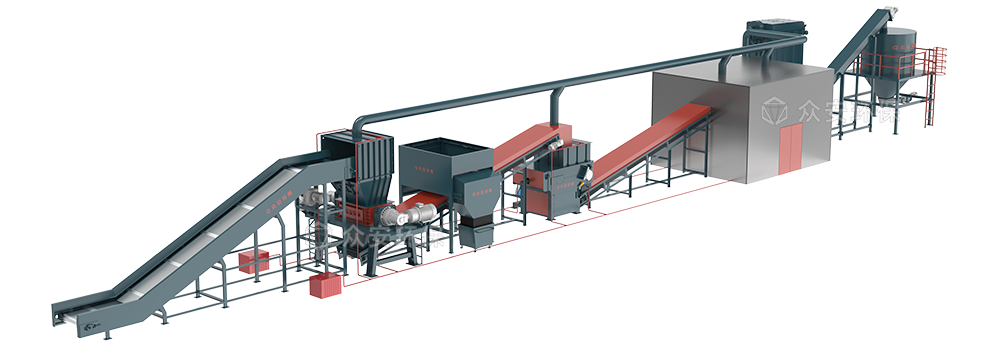

第三步:利用顆粒機加工成規格為 φ8mm×30mm 的顆粒燃料;

最終效果:加工后的生物質成型燃料熱值可達 16-18MJ/kg,密度提升至 0.8-1.2 噸 / 立方米。

3. 經減容化處理的秸稈成型燃料,主要有哪些能源化應用模式?

主要有兩種能源化應用模式,具體如下:

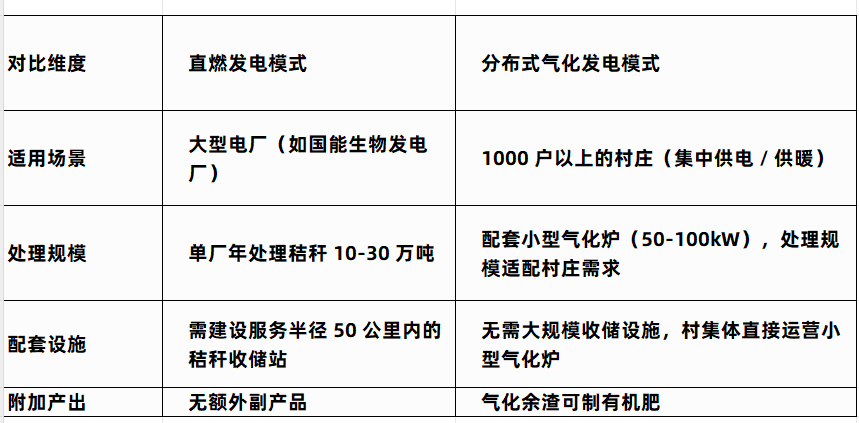

直燃發電模式:適用于大型電廠(如國能生物發電廠),電廠直接燃燒秸稈成型燃料發電;單廠年處理秸稈能力 10-30 萬噸,需配套建設秸稈收儲站(服務半徑控制在 50 公里內),農戶可直接將秸稈售至收儲站,收購價約 200 元 / 噸;

分布式氣化發電模式:由村集體建設小型氣化爐(功率 50-100kW),秸稈經氣化生成含 CO、H?的合成氣,驅動發電機發電;同時,氣化余渣可制成有機肥,該模式適合 1000 戶以上的村莊,用于集中供電、供暖。

4. 秸稈撕碎壓縮技術中,物料經兩次破碎(撕碎 + 粉碎)的尺寸要求分別是什么?

撕碎環節:生物質秸稈撕碎機剪切破碎后,物料尺寸需控制在 50~100mm;

粉碎環節:生物質粉碎機進一步處理后,物料細度需≤5mm(米段狀)。

5. 直燃發電模式與分布式氣化發電模式,在適用場景、處理規模上有何核心差異?

熱門標簽

熱門標簽 推薦解決方案

推薦解決方案